En quoi consiste le programme de subventions EJ4Climate?

La CCE a instauré ce programme de subventions en 2021 afin de financer des projets qui ciblent les collectivités mal desservies et vulnérables, ainsi que les collectivités autochtones du Canada, du Mexique et des États Unis, en vue de de les aider à se préparer à faire face aux répercussions des changements climatiques.

Le programme de subventions EJ4Climate finance directement des organismes communautaires et vise à favoriser la justice environnementale en facilitant la participation et l’autonomisation des collectivités à la recherche de solutions et à l’établissement de partenariats visant à remédier à leur vulnérabilité sur les plans environnemental et sanitaire, notamment en raison des changements climatiques.

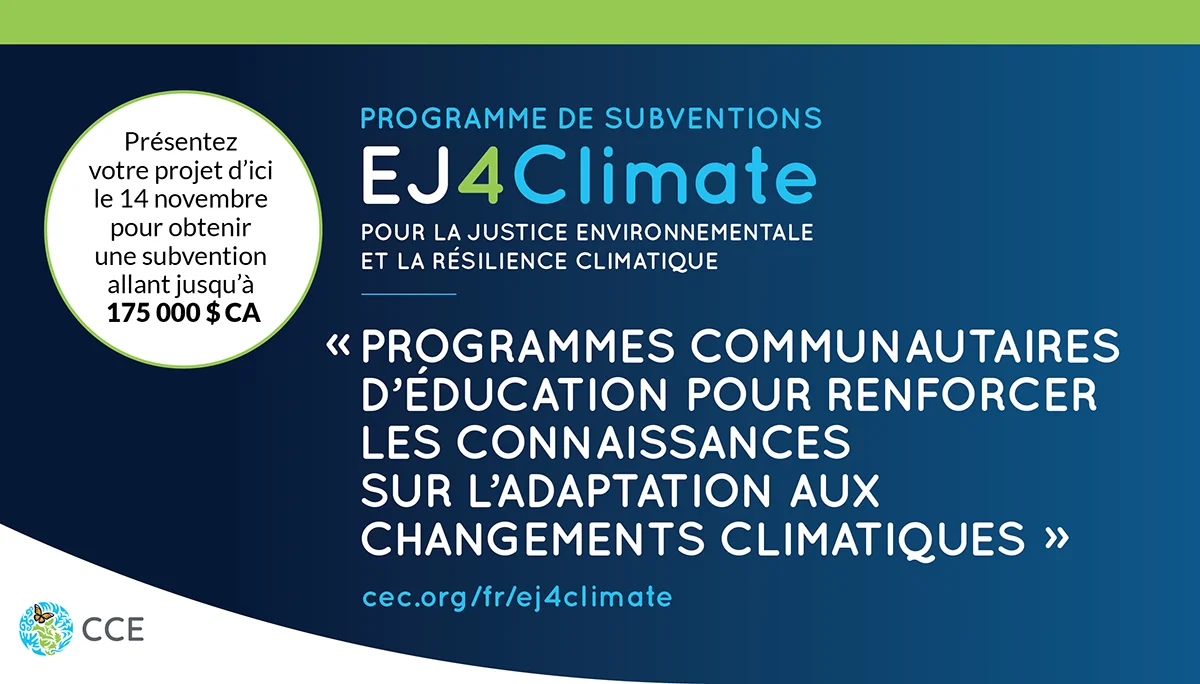

Programmes communautaires d’éducation pour renforcer la justice environnementale et les connaissances sur l’adaptation aux changements climatiques

Dans le cadre du quatrième cycle de subventions du programme EJ4Climate, la CCE lance un appel de propositions de projets qui intégreront des programmes communautaires d’éducation axés sur la justice environnementale et l’adaptation aux changements climatiques.

Qu’elle soit formelle ou informelle, l’éducation est essentielle pour promouvoir la justice environnementale et pour aborder l’enjeu des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci : elle accroît la capacité d’adaptation et l’autonomisation des gens en leur transmettant les connaissances, les compétences, les valeurs et les comportements nécessaires pour lutter contre les changements climatiques.

Les programmes communautaires d’éducation aident les particuliers à comprendre et à analyser les problèmes qu’ils subissent. En proposant divers modes d’apprentissage fondés sur le partage, ces programmes aident les membres de communautés à transformer leurs connaissances locales en actions ou solutions novatrices.

Réponse des collectivités au programme de subventions EJ4Climate

Le quatrième cycle du programme EJ4Climate s’est terminé avec la sélection de 12 bénéficiaires de subventions représentant un large éventail de collectivités au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Apprenez-en plus sur les bénéficiaires de subventions actuels et précédents et leurs projets.

Concepts généraux

Origines et évolution du mouvement en faveur de la JE

Si l’origine précise de la justice environnementale en tant que concept et mouvement demeure contestée, on s’accorde généralement pour dire que le mouvement « JE », comme il s’est autoproclamé, s’est amorcé aux États-Unis, dans le sillage du mouvement en faveur des droits civils et de la lutte contre la ségrégation raciale, dans les années 1950. Le mouvement pour la JE concernait les effets de la pollution sur une population déjà désavantagée et marginalisée et se démarquait ainsi du mouvement écologiste plus traditionnel, axé sur la conservation des ressources naturelles.

Des événements historiques ont marqué des étapes clés du mouvement pour la JE. C’est le cas de la grève des services sanitaires à Memphis (Tennessee), en 1968, déclenchée après la mort de deux travailleurs afro-américains, écrasés lors d’un accident de travail. D’autres jalons en matière de JE, comme la manifestation d’occupation du site d’enfouissement de BPC du comté de Warren en 1982, ont permis de renforcer l’identité, le message et la terminologie du mouvement pour la JE, en réponse à des données probantes sur les niveaux de pollution disproportionnellement élevés dans des quartiers où vivaient principalement des personnes Afro-américaines et des personnes de couleur.

En 1991, le premier National People of Color Environmental Leadership Summit (sommet national des personnes de couleur sur le leadership en environnement) fut un événement clé qui a propulsé le mouvement pour la JE sur la scène nationale aux États-Unis, en plus de susciter un intérêt à l’échelle régionale et mondiale. Des centaines d’activistes provenant de partout aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Amérique centrale, et ailleurs, se sont réunis à Washington, D.C. Au terme de quatre jours, ils ont publié les 17 principes de la justice environnementale, qui demeurent aujourd’hui encore des fondements du mouvement pour la JE.

Depuis ses débuts, la justice environnementale a pour essence de protéger les personnes contre les effets de la pollution et les préjudices. Elle combat le racisme, la discrimination et les violations des droits de la personne attribuables aux conséquences inéquitables de la pollution et de la dégradation de l’environnement. Le mouvement plus vaste, mondial, de la justice environnementale a évolué en parallèle à un mouvement écologiste international associé plus largement aux droits de la personne et à la défense de l’environnement, apparu à la fin du XXe siècle. Il faisait écho au mouvement pour la JE et a adopté des messages cohérents avec ceux de la JE.

Définitions de la JE au Canada

Plusieurs définitions officielles de la justice environnementale ont circulé récemment au Canada. Le Lexique sur les changements climatiques et la santé publique d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) définit ainsi la JE :

« Principe selon lequel toute personne, indépendamment de sa race, de son origine ethnique, de sa religion, de son sexe ou de son genre, de son âge, de sa classe sociale, de sa situation socioéconomique, a droit à une protection équitable en vertu des lois sur l’environnement et peut participer au processus décisionnel en matière d’environnement dans sa communauté. »

ECCC définit également l’« injustice » environnementale, qui permet d’interpréter la justice environnementale dans le contexte canadien (en soulignant l’exposition inéquitable aux risques, y compris pour la santé humaine, et la vulnérabilité aux changements climatiques) :

« L’injustice environnementale désigne l’exposition inéquitable aux risques environnementaux, y compris aux risques sanitaires, ce qui rend certaines populations plus vulnérables aux changements climatiques. »

On trouve une définition plus récente de la justice environnementale (qui fait également mention de l’« injustice » environnementale) dans la Stratégie nationale d’adaptation du Canada de 2023 :

« Justice environnementale : l’injustice environnementale reflète la discrimination procédurale et géographique des communautés autochtones, noires, racialisées, religieuses, à faibles revenus, 2SLGBTQI+, les femmes et d’autres communautés marginalisées telles que les très jeunes, les personnes âgées ou les personnes souffrant d’inégalités structurelles, de pauvreté ou d’isolement. Ces mêmes communautés sont également sous-représentées dans les espaces de prise de décision en matière d’environnement. »

Les principes directeurs de la Stratégie nationale d’adaptation font également référence à la justice environnementale (dans un contexte climatique) :

« Les efforts d’adaptation doivent faire progresser la justice climatique et, plus largement, la justice environnementale. Il s’agit notamment d’aborder et de réduire au minimum les inégalités sociales, de genre, raciales et intergénérationnelles, ce qui nécessite la présence de diverses perspectives à la table des négociations, y compris celle des jeunes et des personnes handicapées. Il s’agit également de prioriser les populations et les collectivités les plus exposées aux risques des effets des changements climatiques, par exemple en raison des pratiques et des politiques historiques et en cours qui façonnent les expériences vécues, la capacité et l’accès aux ressources. En élaborant des systèmes et des solutions plus résilients au climat, nous avons la possibilité de nous attaquer aux inégalités systémiques qui rendent les gens plus vulnérables. »

Définitions de la JE au Mexique

Le terme « justice environnementale » est apparu au Mexique dans les années 1990; on l’utilise généralement en lien avec les problèmes de justice procédurale. Actuellement, deux programmes gouvernementaux dans le secteur environnemental mexicain proposent une définition de la JE.

Le Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Promarnat, programme sectoriel pour l’environnement et les ressources naturelles) 2020-2024 propose une définition limitée de la JE, liée aux volets judiciaires et procéduraux :

[traduction] « L’obtention d’une solution judiciaire opportune à un conflit environnemental précis, qui tient compte du fait que toutes les personnes doivent avoir les mêmes possibilités d’accéder à la justice environnementale. »

Le programme 2021–2024 d’accès à la justice environnementale du Profepa propose une définition de la JE qui en inclut d’autres aspects plus globaux :

« Les droits de la nature pour tou·tes; individus, familles, collectivités, entreprises et autres groupes de personnes liés à l’environnement, considéré comme un bien commun, mais en échange de responsabilités et d’obligations légales. Ces responsabilités et obligations sont souvent regroupées sous le concept de “responsabilité sociale et environnementale”. La liberté d’exploiter l’environnement prend fin lorsqu’elle représente une menace pour autrui (nous avons donc l’obligation de ne pas surexploiter les ressources) et lorsque l’environnement (biodiversité, habitats naturels et diversité génétique) serait lui-même menacé par les activités humaines. »

Définitions de la JE aux États-Unis

Le terme « justice environnementale » n’est apparu dans l’usage courant aux États-Unis qu’au milieu des années 1990. Auparavant, on parlait soit d’« équité environnementale », soit de « racisme environnemental ».

Une des plus récentes définitions de la JE du gouvernement des États-Unis figure dans le décret-loi (Executive Order) 14096, intitulé Revitaliser l’engagement de notre nation en faveur de la justice environnementale pour tou·tes (Revitalizing our Nation’s Commitment to Environmental Justice for All). Dans cette ordonnance d’avril 2023, la justice environnementale est définie ainsi :

[traduction] « La “Justice environnementale” signifie le traitement équitable et la participation constructive de toutes les personnes, quels que soient leur revenu, leur race, leur couleur de peau, leur origine nationale, leur affiliation tribale ou leur handicap, aux décisions de l’agence et autres activités au niveau fédéral qui ont une incidence sur la santé humaine et l’environnement de sorte que les personnes : i) soient pleinement protégées contre les effets néfastes disproportionnés sur la santé humaine et l’environnement (y compris les risques) et les dangers, notamment ceux qui sont liés aux changements climatiques, aux effets cumulatifs des fardeaux environnementaux et autres, et à l’héritage du racisme ou d’autres obstacles structurels ou systémiques; ii) aient toutes accès à un environnement sain, durable et résilient dans lequel elles peuvent vivre, jouer, travailler, apprendre, s’épanouir, pratiquer leur religion et leur culture, et assurer leur subsistance. »

Justice environnementale autochtone

Existe-t-il un cadre ou un prisme particulier pour examiner la justice environnementale du point de vue des perspectives autochtones? Les enjeux liés aux droits autochtones sont-ils également des enjeux de JE? L’un est-il un sous-ensemble de l’autre, ou sont-ils interreliés? De plus en plus d’écrits et de discussions abordent la notion de justice environnementale autochtone (JEA). L’analyse autochtone des lacunes et faiblesses actuelles des modèles de développement occidentaux passés et présents se fonde largement sur l’histoire coloniale et sur les systèmes de gouvernance coloniaux qui perdurent à ce jour. La plupart des communautés autochtones avancent qu’il faut démanteler ou décoloniser ces systèmes pour rétablir un équilibre durable entre les univers naturel, spirituel et humain. Cette vision « déconstructionniste » de la situation actuelle guide la plupart des plaidoyers en faveur de la défense des droits autochtones, et influe donc sur les approches de la JEA.

La défense des droits autochtones comprend plusieurs objectifs liés à la JE, par exemple dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) : le droit à la diversité et la quête de diversité, la justice et l’accès à celle-ci, la non-discrimination, l’équité, la participation à la prise de décisions, l’accès à l’information, la santé physique et mentale, les recours, les réparations et les dédommagements, ainsi que des considérations intersectionnelles concernant des groupes vulnérables (y compris les jeunes, les aînés, les femmes et les personnes handicapées), la conservation non discriminatoire de l’environnement et la saine gestion des déchets toxiques.

Une zone grise persiste dans l’analyse du cadre de la JE à propos de certains enjeux propres à la JEA. Elle porte sur les revendications d’autonomie, de souveraineté, d’autodétermination et d’autonomie gouvernementale des peuples autochtones, de même que sur la priorisation de la déconstruction de l’héritage colonial. À l’opposé de ces objectifs visés par de nombreux peuples autochtones, bon nombre de leaders de la JE, bien que critiques de l’héritage des systèmes de gouvernance et des inégalités qu’ils engendrent, favorisent l’inclusion et la participation aux systèmes de gouvernance existants plutôt que l’autonomie des peuples ou l’autonomie gouvernementale.

L’adaptation au changement climatique se réfère aux actions qui contribuent à réduire la vulnérabilité aux effets actuels ou attendus du changement climatique, comme les extrêmes météorologiques et les catastrophes naturelles, l’élévation du niveau des mers, le déclin de la biodiversité ou l’insécurité alimentaire et hydrique.

De nombreuses mesures d’adaptation doivent être mises en œuvre au niveau local. C’est pourquoi les villes et communautés rurales ont un rôle déterminant à jouer. Ces mesures peuvent entre autres consister à planter des variétés culturales plus résistantes à la sécheresse et à pratiquer une agriculture régénérative, à améliorer le stockage et l’usage de l’eau, à aménager le territoire de façon à limiter les risques d’incendie, ainsi qu’à améliorer les moyens de défense contre les extrêmes météorologiques tels que les inondations et les canicules. 1

Le terme « collectivités mal desservies » désigne les « populations qui partagent une caractéristique particulière, ainsi que les collectivités géographiques qui se sont systématiquement vues refuser toute possibilité de participer aux aspects de la vie économique, sociale et civile » [traduction], … « y compris les Noirs, les Latino-Américains, les Autochtones et les personnes amérindiennes, les Américains d’origine asiatique, les insulaires du Pacifique et d’autres personnes de couleur, les membres de minorités religieuses, les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transgenres et queers (LGBTQ+), les personnes en situation de handicap, les personnes qui vivent dans les régions rurales et les personnes qui subissent les conséquences néfastes de la pauvreté et d’inégalités persistantes » [traduction].

1 Voir l’US Executive Order 13985 (Décret des États-Unis no 13985).

2 https://opr.ca.gov/docs/20200720-Vulnerable_Communities.pdf

Contactez-nous

Pour toute question, veuillez écrire à :